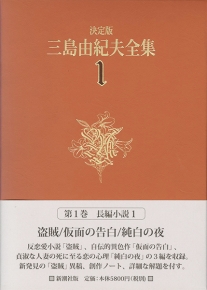

決定版 三島由紀夫全集 第1巻

6,380円(税込)

発売日:2000/11/01

- 書籍

幻の小説が読める! 新聞報道で話題の新発見の三島由紀夫作品から、厳選の数篇を初公開!

新発見の小説・戯曲・評論等七十余編、詩四百余編の他に、取材ノート・遺稿・未定稿等も収録、さらに書簡・音声の巻も加え、旧全集の面目一新。本巻は「盗賊」「仮面の告白」「純白の夜」の三長編。

「盗賊」創作ノート

「純白の夜」創作ノート

解題・校訂

書誌情報

| 読み仮名 | ケッテイバンミシマユキオゼンシュウ01 |

|---|---|

| シリーズ名 | 全集・著作集 |

| 全集双書名 | 決定版 三島由紀夫全集 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判 |

| 頁数 | 712ページ |

| ISBN | 978-4-10-642541-7 |

| C-CODE | 0393 |

| ジャンル | 全集・選書 |

| 定価 | 6,380円 |

インタビュー/対談/エッセイ

波 2000年11月号より 〔対 談〕 三島由紀夫の毒と純粋心情 田中美代子/野口武彦 ■三島文学の読まれ方 ■文化的天皇制 ■幕末国学とロマン主義

田中 野口さんは大学で教えていらっしゃるのでお訊ねしますが、最近の若い人は三島由紀夫をどのように読んでいるのでしょうか。没後三十年が経ちますが。

野口 いま学生に三島を読ませるゼミをやっていますが、かなり熱心に読みます。共感もします。

三島由紀夫という作家を同時代人として知っている人間に分かる独特のおもしろさ、よさ、共感というのがありますよね。そういうものは三十年経てば当然なくなるわけです。だけど、いまの学生たちは結構おもしろがっている。どうしてだろうと考えると、要するに青春の問題を提起して読まれるのが、小説だったら太宰治であり、詩だったら中原中也だと思うんだけれど、三島もだんだんそういう作家になっていくんではないか、そんな気がします。

田中 私たちの受け取り方といまの学生の受け取り方とは随分違うんじゃないかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。

野口 一番受けるのはやはり「仮面の告白」なんですよね。戦争のときだからこそ奔放に出てくる人間の中の血を好む部分とか、正常なすべてがきちんと規格にはまった時代だったら表面に出てこないようなことが、大胆にというよりもごく自然にあふれ出てきますよね。そういう部分に反応しているんだと思います。ですから、それは時代的な制約をこえて、人間が人間として生まれた限り持っている欲望、性的願望、それから度合いの問題だけれども変質性、そういうものがピアノの鍵盤のように並んでいて、読み手は自分の心の中の何かのキーに触れ合うものがある、そういう読まれ方になってきているんじゃないかなと思います。

田中 ある意味では「仮面の告白」は非常に特殊な青春小説であって、読者を限定するのではないかと思っていましたけれども、やはりそこに働いているのは、言葉の魔術的な普遍化の力なのでしょうね。ただ、少年犯罪なんかが立て続けに起こるいまの時代の状況が、この作品と響き合うものがあるとは感じられますね。

野口 演習のひとつに「午後の曳航」をやっていますが、あの中で主領格の少年が猫を殺すでしょう。数年前、神戸で起きた「酒鬼薔薇」事件の少年も猫を殺すんですよね。これは同じじゃないかと言うと、みんなすごく納得します。

田中 フィクションがそっくり現実になったようで非常な驚きでした。

野口 その驚き方なんですが、猫を殺したいというのは誰でも考えるわけではないけれども、血を好む、少なくとも血に刺激される部分というのは人間の中にありますよね。そういうものが三島という作家によって出て来たと考えるのか、戦後という時代のような特別な時期がまたやってきたというふうに考えるのか、いかがでしょう。

田中 三島自身は自分の性癖を時代を越えたものだと考えていたと思います。自分の変質的な傾向をジル・ドゥ・レーとかサド侯爵などと同じと考えていた。例えば歌舞伎などにも生首をもてあそぶ場面とか、血腥い殺しとかがよく出てきますが、三島の歌舞伎好きもそのへんに由来するのかもしれないし、それはもともと人間性に普遍的なものだからなんでしょうね。私には理解できないことですが。

野口 サドの話ですけれど、二、三年前になると思いますが、死後二百年公開されなかったサドの手紙がでてきたんです。それは大変おもしろいんだけれども、サドというのは猥談が嫌いだったらしいです。「ジュスティーヌ」などものすごくまじめに物語を組み立てている。それは非常に冷厳で論理的で、猥談などが入り込む余地はないというんですよね。三島の血腥い情景も案外理詰めでというところはあるんじゃないですかね。

田中 そうだと思います。ただ、三島にはやむにやまれぬ衝動がリアルな欲望として渦巻いていたのでしょう。

野口 一方にそういう生々しい衝動があり、他方の極に物すごい観念性がある。その振幅がすごいわけでしょう。

田中 おそろしい官能的な衝動を観念の中に封じ込めようとする、それが三島文学だというふうに思えるんですね。理性は盲目的な感性や破壊的情念を救うための抗毒素のように発生してくるものだと三島は言っている。私たちはまず何よりも三島のちょっと、ほかに類のない知性の輝きに魅せられるんだけれども、それは結局官能のものすごいエネルギーの裏づけ、危機的な情念のマグマが根底にあって初めて出てきた異様な明晰さだという感じがするんですね。つまり、まず、もって生れた暗い本能の方に要因があるんじゃないですか。

野口 それはそうだと思います。しかし、そういうふうに考えていくと、どこまでも三島という個体の問題ですね。非常に強烈な毒々しい、そういう欲望を備えた個体であるとは思うけれど、それは普遍性を持っているわけでしょう、多くの読者が分かるんだから。

田中 人間的理性によって、デーモンと格闘する。混沌を秩序立てるためには理性は、いきいきと活動していなければならない。それを普遍化する力の物すごさ、それが本領ではないんですか。

野口 おっしゃる通りだと思います。だけどぼくが問題にしたいのは、これだけ三島が読まれるのだから、日本文化そのものの中に何か、三島のリビドーと共通するものがあるのではないかということなんです。

文化的天皇制

野口 三島には分からないことがたくさんありますね。ひとつは、ものすごいコスモポリタンですよね。そのことと、わざわざ死に方に切腹を選ぶというような日本的なところとがどういうふうに共存していたのかということなんですけれども。

田中 ギリシャ文明ならギリシャ文明、フランス文化ならフランス文化、それぞれの良さは十分にわかる。しかし、それは、きれい事で成立つわけではない。日本が近代化したことによってそういう裏おもてを持つ文化の全体性が損われるという危機感を持っていたわけでしょう。日本文化の伝統とか精神とか歴史の全体性――つまり地下の根の部分が抹殺されていくという危機感。近代化というのは、一種の楽天的な理想主義運動で、人間性の暗黒面を切り捨て、抑圧する。――そのツケが今出てきているんじゃないですか。

野口 三島は「文化防衛論」のなかで、有名な言葉だけれども、「日本文化の再起性」と言っているでしょう。近代西欧化によってつぶされるんだけれども、しかしその核心は必ず再起するという自信がある。

田中 そうです。自分は日本文化の再起性の、歴史の中の一契機だというふうに三島は考えていたと思います。自分自身の存在が近代化の防波堤になるというか、日本文化の伝統を守るのは自分だという強い自信を持っていた。三島のあの最後の行為もその象徴的な表れと思います。

野口 田中さんご自身は近代化ということについてどうお考えですか。

田中 日本文化は、いろんなものを周りから摂取したことによって変貌し、豊かにもなったけれど、表向きにマイナスのものは切り捨てられ、民族固有の魂がどんどん否定されていった。国際的な明るい理想と幸福の追求で、切り花みたいになってしまったということですね。

野口 三島が言っている再起性というのは、そういうことがあってもつぶされることのないものが文化であって、日本というのは常にそういうことを繰り返してきた。だけど復活するための核になるものがないとだめだというわけでしょう。自分が腹切ればそれでいいんだとは言ってないけれど、そのために命を捨てるものがあって、それが文化的天皇制だと言っているわけです。

田中 最後の砦が天皇制だと。何に日本精神の一番純粋なものを見るかというと、今や片隅に追いやられている天皇制に尽きるというわけですよ。

野口 と、三島は言っている。

田中 天皇制はいま皇室写真のきれいごとになっている。ここでもう一度追放された魂を呼びもどさなければというふうに彼は考えて、文化的概念として天皇制を持ち出したわけでしょう。

野口 三島がそう考えたのは分かるんです。田中さんご自身は、彼が命をかけて守った日本文化の核心としての文化的天皇制をどう思うかということをお聞きしたいんだけれど、それを聞くからには、こちらのことを言わなければならない。

僕は基礎教養はマルクス主義だし、政治的には今でも左翼だと思っていますよ。ですからそういうところから見ると、天皇制ってこれものすごく厄介なんですよ。天皇制というのは政治的には否定すべきだと思います。文化的天皇制というのは無理に残さないでも、どうしようもなく蘇ってくるんですよ。そういう文化的な防波堤があるから、政治的にゼロにすることはできないにしても、ミニマムにしたいわけです。しかし文化が邪魔してくるというか、抵抗してくるんですよ。

田中 天皇制の文化が邪魔だとすると、野口さんの中のマルキストとロマン主義はどう折れ合っているんですか? マルキシズムは、現実の政治主義そのもののように思いますけれど。

野口 その通りです。マルクス主義とロマン主義は折れ合いませんよ。いうなら、ぼくはアンチロマン主義です。

田中 私にとっては現行の天皇制は自分の精神的支柱だとも思わないし、具体的には何ら私の琴線に触れるものはない。無関心と言っていいのかな。

野口 三島に言わせれば、そういって安心していられるのが天皇制の岩盤だということになるんじゃないかな。

最近、話題としてはもう古いけれど、日の丸・君が代法ができたでしょう。あれ、ものすごい規制力を持っていますね。特に教育の現場。怖いのは天皇じゃないんですよね。直接には教育委員、上司なんです。では、教育委員会は何が怖いかというと、文部省。文部省は何が怖いのかというと、これはよく分からない。漠然と上の方なんですよ。こういうのは三島が喜んだような文化的天皇制とは違いますね。

田中 違いますね。三島の場合、そういう政治的な天皇制を否定するために別次元の天皇制を言った、そんなふうに考えてもいいくらいなものですね。

野口 天皇制に関する議論というのは決して単一じゃなく、いろいろな音階があるわけですよ。三島の議論はそれがものすごくはっきり出ている。つまり政治利用につながるものは全部排除する。「英霊の声」ですよね、「などてすめろぎは人間となりたまひし」、そういうものを文化的天皇制と呼んだ。

田中 人間性の核にある純粋心情に強い希求の念があって、それに向かって自分が同一化するというのかな、それを最終的に天皇制と名づけてみたということかしら。

幕末国学とロマン主義

田中 三島の文化的天皇制というのは政治を捨象する二元論的なもので、現世への絶望の果てに、日本人の純粋な魂を濾過する装置みたいなものかもしれない。その意味ではロマン主義的と言ってもいいのではないでしょうか。

野口 いまの“ロマン主義”という言葉をもうちょっと考えていきたいんですけれども、田中さんのご主旨で言うと、文化的天皇制という実体があって、それを固め直そうというんではないんですよね。おっしゃった純粋心情というのがあって、それを強いて名前をつけるとするならば文化的天皇制と呼ぶ、そういうことですね。

田中 そうでしょうね。

野口 その点では了解が得られたわけですね。さて、そうしますと、つい最近ぼくは「新潮」の臨時増刊号に「幕末国学と三島由紀夫」というのを書いたんですけれども、幕末国学というか、幕末の政治運動の中で天皇が出てくるんですよ。

田中 尊皇攘夷。

野口 そうです。その場合、尊皇というのは、天皇を尊ぶということです。その時、天皇というのが一体何を意味したかということをひとつ考えてみたいわけですよ。そうすると、三島が文化的天皇制と言った場合、じゃその天皇というのは何なのか、誰なのかということがないわけじゃないんですよ。三島にとっては裕仁なんですよ。

田中 私は南朝に忠誠を誓っているんだと三島は言ってましたが。

野口 どこで?

田中 何かの対談で。南朝に、つまり最早存在しない幻の天皇制に自分は忠誠を誓っているんだと。現代の裕仁に代表される現行の天皇制には否定的でしょう。「などてすめろぎは人間となりたまひし」ですから。

野口 それならロジックは通る。けれども、それはいまの天皇が北朝だから支持しないというんじゃないんですよね。自分の言っている天皇というのは存在しないものだというわけですね。

ところで、幕末の国学の話ですが、思想史的・文化史的に見ていくと、ぼく自身は精神誌という言葉を使いたいんですが、幕末というのは非常に生々しいものなんです。そして、国学というのはロマン主義だと思うんですけれども、儒学普遍主義に対するロマン主義的反逆だと言ってもいいでしょうか。それこそ日本中心なんだから。自国中心主義というのはロマン主義じゃないですか。だからそれは当然天皇主義になっていくわけです。天皇がじかに下す命令。勅命、勅定、いろいろ言いますけれど、幕末になるとそれがものすごい効果を持ち始めるんです。そうすると、天皇の意志をどういうふうに動かすかということがプログラムになっていくのね。そうすると、文化じゃなくなる。完全に政治になってしまう。だからそういうふうにならないで、国学がまだ政治化する以前の純粋に文化的に香り高いものであったものにとどめておきたい、一九六○年代の三島にそういうものを感じませんか。

田中 そうかもしれませんね。衰弱していく文化的な天皇に対して活をいれるためでしょうね。

野口 三島は最晩年に、初めて陽明学と国学に興味を持ちましたね。それ以前は、中学生のころ、日本浪曼派にちょっとだけ近づきます。学習院は雰囲気的に国学だったと思うんです。それは多分毛嫌いしたと思いますよ。

田中 日本浪曼派には終戦ちょっと前に自ら訣別したんですね。自分はどんなにじたばたして日本浪曼派と縁を切ったかということが川端さん宛ての手紙に書いてある。「中世に於ける一殺人常習者の遺せる哲学的日記の抜萃」を書いたのは日本浪曼派への訣別宣言だったと言ってますね。浪曼派のメンバーに思想的に自立できない脆弱さを感じとったというところでしょうか。

野口 そんなわけで、国学はもうこりごりだという気分だったろうと思うんです。ところが自分の最後の行動を決心した時期に、陽明学と国学に興味を持つ。国学というのは学派がたくさんある。その中で誰に興味を持ったかというと平田篤胤と林桜園。この二人は学問的系統が全然違うんだけれども、三島がなぜ一緒にしたかと言うと、あるいはつながりをつけたかと言うと、二人とも死後どうなるかという問題を神学的に説明しているからなんです。

これは林桜園の説だけれども、この世の汚れに触れた人間はただ腐るだけ。清浄な状態を保った人間は昇天できる。昇天するためのルートは、天の御柱というものがある。天の浮橋だと言うんですね。「奔馬」の中で、熊本から普賢岳が見えていて、それが天の御柱だというところがあるじゃない。あれは「美しい星」と同じだと思った。UFOが迎えに来るじゃない。

田中 全くそうですね。少年時代に「青垣山の物語」を書いて、日本武尊が最後に白鳥になって飛んでいくという話にシンパシーを寄せていますが、昇天願望は生涯を貫いていましたね。現世離脱ということからいえば、むしろキリスト教的なものかもしれません。ロマン主義というのはもともとキリスト教精神のエッセンスですから。

野口 話の初めのほうで、もともと三島自身の中に血腥いものがあると田中さんがおっしゃいましたが、ここでも同じようなことが言えるわけで、林桜園を読んだから天の御柱を考えたわけじゃなく、もともとあるんですよね。

田中 自分の中にね。自分に合うものを探すというか、自分に合うものをあちこちから持ってくる。

野口 三島の場合、すべてそうですね。

田中 例えば、ギリシャ文明とか、バタイユとか、唯識論とか、歌舞伎の美学とか、「葉隠」とか――。三島自身が自分の気に入るものを持って来て自分の世界に取り込んだ、三島文学化した、そういうものになっていますね。さまざまなものを吸収して窯変させる、それがおもしろい。ただ、研究者の中にはひとつひとつの要素をとり出して比較しては、誤読だとか誤解だとか言う人もいるんですが。

野口 それは独創的解釈というやつでね。唯識論というのは難しくて、唯識論の注釈書を読むとよけいわからなくなる。唯識論とは何かを理解するためには「暁の寺」を読むのがいちばんいい。

田中 そうですね、あれは非常に分かりやすい。

野口 だけど、それが本当の唯識論かと言うと、疑わしいところがある。(笑)

僕が日本の精神誌の中でロマン主義者三島をどう位置づけるかについては、時間が十分でなかったので、先程言った「幕末国学と三島由紀夫」を読んでみて下さい。

田中 話が少し優等生的になったような気がしますが、「全集」の宣伝にならなかったんじゃないかな。新しく発見された大量の作品のこととか、若い頃の詩のこととか、同性愛のこととか、他にもいろいろお話をしたかったんですが。

(たなか・みよこ 文芸評論家)

▼『決定版三島由紀夫全集』(全42巻)は

十一月に第一巻、来年一月に第二巻を刊行し、

以降巻数順に毎月刊行

著者プロフィール

三島由紀夫

ミシマ・ユキオ

(1925-1970)東京生れ。本名、平岡公威(きみたけ)。1947(昭和22)年東大法学部を卒業後、大蔵省に勤務するも9ヶ月で退職、執筆生活に入る。1949年、最初の書き下ろし長編『仮面の告白』を刊行、作家としての地位を確立。主な著書に、1954年『潮騒』(新潮社文学賞)、1956年『金閣寺』(読売文学賞)、1965年『サド侯爵夫人』(芸術祭賞)等。1970年11月25日、『豊饒の海』第四巻「天人五衰」の最終回原稿を書き上げた後、自衛隊市ヶ谷駐屯地で自決。ミシマ文学は諸外国語に翻訳され、全世界で愛読される。