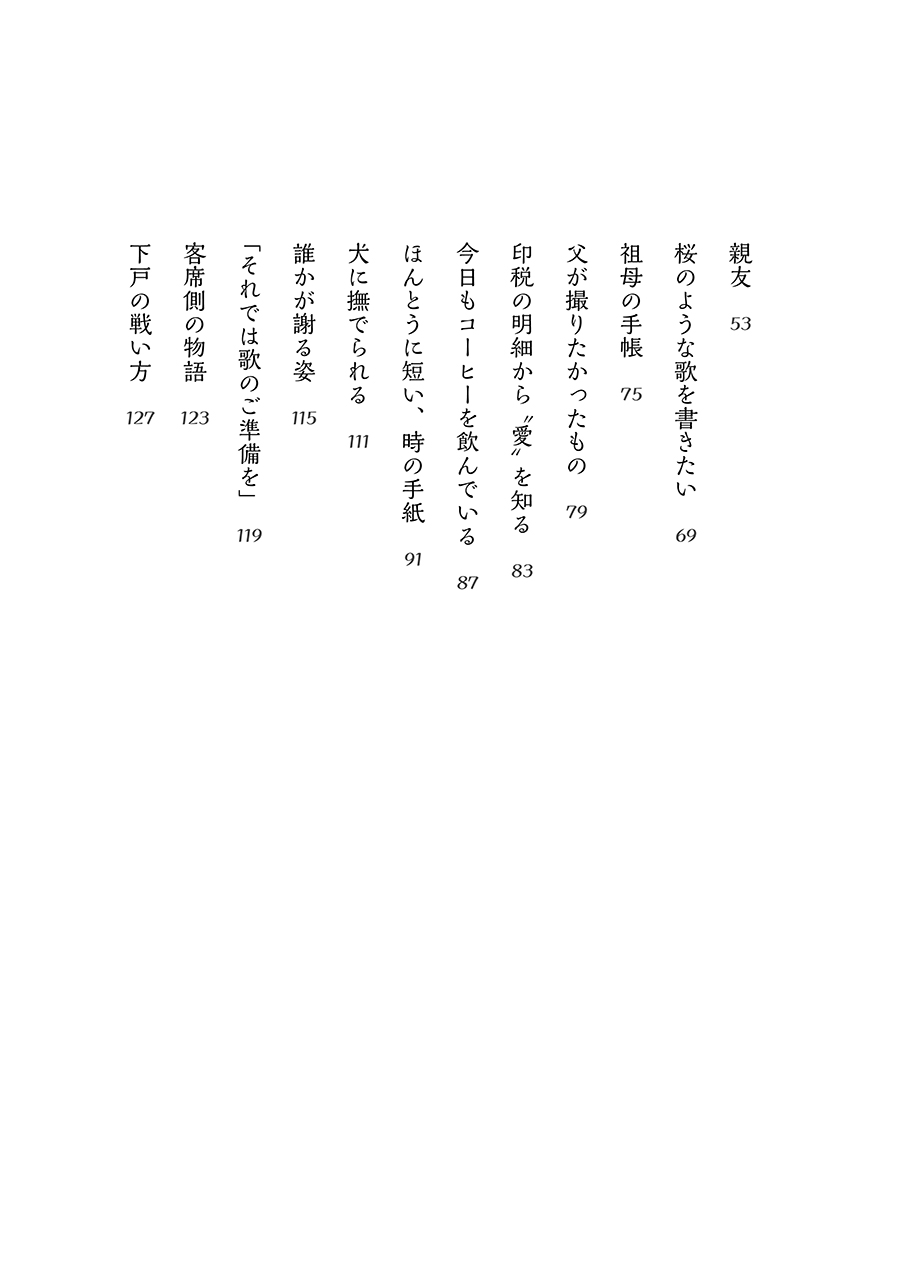

未来はどこにあるの

「未来はどこにあるの」

自分の本業であるJポップの歌詞にでも出てきそうなフレーズだが、つい先日、実際に投げかけられて困ってしまった。相手が大人ならば面倒なことを言う奴だなと笑ってごまかせるかもしれないが、そう簡単ではない。

質問者は3歳のわが息子だ。

本人はいたって真剣だ。彼はつぶらな瞳でまっすぐに問いかけてくる。

子どもの成長の早さにはいつも驚かされる。ついこの間まで単語を羅列するような喋り方しかできなかったはずが、気がつけば立派な会話になっている。誰に似たのか口先は達者なようで自己主張も目立ってきた。親としては手を焼かされているが、白状すれば、それはそれでかわいい。喜怒哀楽を素直に表現してころころと変わる表情は見ていて楽しい。

ある晩、いつものようにわがままを言い出した。「まだ遊びたい」と寝付かない。なんとかベッドにまで連れていき、背中をさすりながら寝かしつける。やっとウトウトとしたところで、なだめるつもりで「また明日ね」と口にしてしまったのがいけなかった。3歳の幼い“哲学者”は、その不用意な言葉を聞き逃さなかった。

「明日っていつ?」

質問攻めが始まってしまった。こうなるとキリがない。彼が納得する答えが出るまで延々と言葉のキャッチボールが続いてしまう。はたして終わらないやりとりの中でこちらがこぼした「未来」という言葉に冒頭の質問を返してきた。

言葉そのものを知らないこともあるけれど、どうやら幼い彼は時間の概念がまだうまく理解できていないようだった。無理もない。目の前の幼な子は生まれてきてから、まだ3年しか経っていない。

物心がつき始めたばかりで思い出と呼べる過去は少ない。そこから想像できる未来も小さい。だから息子はほぼ“今”だけを生きている。未来ってなに? 過去ってなに? ねだるように尋ねられて、困ってしまった。

これが、いざ説明しようとすると本当に難しい。3歳児が理解できる平易な言い回しだけで時間の概念を説明するのは至難の業だ。

「起こっていないことが未来で、起こったことが過去だよ」

苦し紛れにそう伝えるが、首をかしげたままだ。

「さっき夕ご飯でトマトを頑張って食べたよね? あれはもう起こったことだから過去なんだよ」と続けると息子が驚いた顔をして「え? トマトがぷんぷんしてたの?」といぶかしがる。「起こった」を「怒った」と思ってしまったらしい。

可愛らしい勘違いにたまらず笑ってしまったが、ずるい父親は笑いながら、どうにか違う話題に変えられないかと考えていた。大人が理解しているつもりになっているものごとの本質を、子どもは無邪気に突いてくる。

38年間生きてきた大人の自分にはそれなりの量の過去が蓄積されている。今まで続いてきたのだから、春が来てやがて冬が訪れ、同じように日々が続いていくはずだと楽観することができて、未来も想像できる。

だが、3歳の子どもには目の前の今しかない。

今だけに集中して彼は生きている。おもちゃもアイスクリームも今すぐ楽しみたい。大人のように後回しにはできない。未来があることをまだ十分に体感できていない彼にとって「あとで遊べる」「あとで食べられる」という大人の言葉を信じることは、とても難しいことなのだ。

しかし、そこで思い至ることがある。大人である自分が想像する未来だって実は予想という名の虚像にすぎず、この先に必ず在るという保証などないのではないか。

いつも未来は不確かで「突然」や「想定外」を強いるものだった。

考えてもみてほしい。この数十年を。どれだけ多くの「想像できない未来」が目の前に現れたか。彼と自分は同じ今に立っている。この幼な子の笑顔がいずれ迎える未来を自分だって知らないじゃないか。

だが、彼と自分とでは、ひとつ違うことがある。過去や未来を想像できる自分は彼とは違う思いを胸に抱えることができる。

それは願いだ。願いのもとに自分は彼に接している。

かつて自分が子どもだった頃、自分にも願いをもって接してくれたひとたちがいた。年を経て過去を有した者たちが、まだ無垢な次の世代の者たちに願いをもって向き合う。そうやって僕らは願いを羅針盤代わりにして、不確かな未来という大海を、どうにかみんなで泳いできたのではないだろうか。

どうか幸せな未来が訪れてほしい。そしてこの今が、いつか幸せな過去となってほしい。そんなことを願って、父は今、君を笑顔で見ている。

高校生デビュー

私は褒められて伸びるタイプです……と言うと、なんとも扱いが面倒な人に思われてしまうかもしれないが、特に物事をスタートするときに、褒められることは大事な動力になるよね、という話だ。

秋は学園祭シーズンということで、担当するラジオ番組などでも学生時代の学園祭での思い出を語ってくれと言われる場面が増えてきた。このようなとき、自分はしばしば高校時代の文化祭の思い出話をする。

もう20年くらい前になるが今でも鮮明に覚えている。話せと言われれば、まるで昨日起こったことをリポートするかのように、そのときの光景を詳細にすらすらとしゃべることができる。

母校の神奈川県立厚木高校の文化祭には当時、ちょっと変わったシステムがあった。毎年、文化祭のテーマソングを校内で広く募集する。昼のお弁当の時間に校内放送で候補曲を流し、コンテスト形式の全校投票で、その年のテーマソングを決定するのだ。大賞に選ばれると文化祭当日、学内で最も目立つ中庭のメインステージで全校生徒を前に、そのオリジナル楽曲を披露することができる。まさしく校内のスターになれる。熱くならないわけがない。

当時はバンドブームだったから、校内だけでもオリジナルバンドが20組ほどいた。みんな高校生ながらに一生懸命に楽曲をつくってきて、こぞってそのテーマソングコンテストに応募し、しのぎを削るのだ。自分も当時同級生たちと組んでいたバンドで参加した。このときの経験は音楽活動の原点と言ってもいい。

考えてみれば、自分にとってはこのときが初めて“他人に曲を聴いてもらった”瞬間だった。それまで中学、高校と遊びでメロディーを書いてみたりしたことはあったけれど、しっかりと曲の体裁を整えたものを誰かに聴いてもらうのは、このときが初めてだった。仰々しく言ってしまえば、ソングライターとしての人生をスタートした瞬間とも言える。なかなかに重要なターニングポイントではある。

自分に才能があるかなんて分からない。曲はできたけれど、これを良いと思っているのは自分だけかもしれない。もしかしたら、とんでもない駄作で、みんなに聴かせたら笑われてしまうのではないか。最初の不安はそれは大きなものだった。

そこで自分は身内のバンドメンバーでもなく、全くコンテストとは無関係だった友人のS君に、先に曲をこっそり聴いてもらうことにした。

反応を見てみたかったのだ。S君はいわゆるお調子者と呼ばれるようなキャラクターで性格が明るくてとにかくノリがいい。たとえ曲が良くないと思っても、彼なら笑い飛ばしてくれそうな気がした。彼が持ち前の陽気さで上手に冗談にしてくれれば、こちらが傷つくことも少ないだろう。

忘れもしない。放課後、教室の黒板の前でギターを抱え、弾き語りで彼に曲を聴かせた。歌い終わると、一瞬、沈黙があった。そもそもあのS君が、いくら曲を聴くためとはいえ何分も黙っているということは珍しいから「ああ、相当ダメだったのかな」と体が強張った。

すると次の瞬間、S君はのけぞるほどに体をそらせて、叫んだ。

「水野君! マジすげえよ! 超いい曲じゃん! 天才だよ! マジ、すげえ!」

自分からは叫んだと思えるくらい、大きな声で褒めてくれた。

あの日の彼の反応が自分の人生を変えたと思う。

正直、自分の才能はそれほどでもなかったと思う。だが平凡な才能の背中を押して、その後の人生を懸命に走らせるには十分な自信を、彼はその叫び声で与えてくれた。俺はできるかもしれない。勘違いでもいい。

そう思わせてくれたあの瞬間がなければ、おそらく今はない。

犬に撫でられる

犬を撫でているとき、こちらもまた、犬に撫でられているのだ。

いや、別に何か哲学的なことを言おうとしたわけではなくて、かわいい犬を撫でることは何にもまして心癒やされることですね、と。ただそれだけだ。

締め切りに追われて夜深くまで作業をする毎日。作業を切り上げて家族もとっくに寝た後の誰もいないリビングに戻ると、あおむけになって腹をこちらに差し出し「ほれ、撫でろ」と言わんばかりの犬の姿がそこにある。

「しょうがないなぁ」と言い訳のように一言つぶやいてから、わしゃわしゃと手で撫でてやると気持ち良さそうにして、やがて目をつぶり眠ったような顔をするから余計に愛おしい。心情の部分ではどちらが撫でられている側なのか分からない。

あいだに言葉がないから良いのだろうか。面倒な論理も込み入った利害関係もない。いや、犬の側からすれば、餌とか散歩とか、彼にとっては重要な利が飼い主の後ろ側に見えていて愛嬌を振りまいているのだろうけれど。

でも、そうかと思えば、こちらがため息をついているようなときに限って、いつもより近くに寄ってきて甘えるような仕草を見せてくれたりする。気持ちを分かってくれているのかなと都合よく解釈するけれど、それが正解かどうかは別にして、精神的なつながりがあるのだと感じられる瞬間は安らぐものだ。

人間社会は複雑だ。誰だって名前があり、ときに肩書があり、ときに役割がある。

「あなたはあなたのままでいい」と言われても、それは多くの場合、字面通りには受け取れない。たいがいは互いにとって都合の良い、期待されるつながりの節度があり、それを逸脱しないことが暗黙のうちに了解されている。

やはり法を犯しては駄目だし、倫理を侵しては駄目なわけで、すべてを許し、存在そのものを肯定することは、社会のしがらみの中でしか生きられない人間にとって深い愛や覚悟を試され、簡単ではない。

なんだかとても大きな話になってしまった。デビューしてグループの名が知られ始めた頃、それ以前よりも活動を助けてくれる関係者が増えていく時期があった。グループの活動がうまくいけば、その規模の拡大に応じてチームの仲間も増えていく。それは幸運なストーリーだ。その一方で「もし自分が良い曲を書けなければ、この人たちは去っていくのだな」と不安に駆られたこともあった。

プロだから当然と言えば当然だ。あくまで能力に引かれて人が集まり、人間関係ができる。もっと能力のある者が現れれば、そちらに人が集まる。それは職業人として目を背けてはならない現実でもあるからだ。

そんな頃、実家の両親の言葉に助けられた。

彼らは「寝ているか?」「食えているか?」という2点に集約される質問しかしない。要は良い歌が書けなくても、彼らは自分が生きていることを許してくれているわけで、そんな大げさなとは思うかもしれないが、これは音楽を仕事にしてしまった人生のなかでは支えとなった。

毎日、テレビのなかで誰かが謝罪している。仮に自分が過ちを犯してもこの犬は帰宅すれば変わらず尾を振り、自分を出迎えるだろう。理屈を外して受け入れてくれる存在はやはり尊い。そう思っていると、犬の後ろから息子も笑顔で駆けてきた。ああ、彼もだ。これが家族か。そう気付いて、彼らに微笑み返した。