ノースライト

935円(税込)

発売日:2021/11/27

- 文庫

- 電子書籍あり

誰にも住まれることなく放棄されたY邸の謎。感動を超えた人間ドラマが、ここにある。

北からの光線が射しこむ信濃追分のY邸。建築士・青瀬稔の最高傑作である。通じぬ電話に不審を抱き、この邸宅を訪れた青瀬は衝撃を受けた。引き渡し以降、ただの一度も住まれた形跡がないのだ。消息を絶った施主吉野の痕跡を追ううちに、日本を愛したドイツ人建築家ブルーノ・タウトの存在が浮かび上がってくる。ぶつかりあう魂。ふたつの悲劇。過去からの呼び声。横山秀夫作品史上、最も美しい謎。

書誌情報

| 読み仮名 | ノースライト |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | agoera/カバー装画、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 560ページ |

| ISBN | 978-4-10-131673-4 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | よ-28-3 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 935円 |

| 電子書籍 価格 | 935円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2021/11/27 |

書評

円熟味をました熱き激しい物語

誘拐事件捜査をめぐる警察小説『64』は圧倒的な傑作だった。海外にも多数翻訳されて、賞は逃したものの英国推理作家協会賞インターナショナルダガー賞にノミネートされたし、ドイツ語にも訳されて2019年1月にはドイツ・ミステリー大賞を受賞した。

その『64』から六年、ついに待望の新作の登場である。横山秀夫だから当然ミステリー、しかも警察小説だろうと思ってしまうが、『ノースライト』は従来のジャンル・ミステリーから少し離れた建築家小説である。警察も刑事もほとんど出てこないし、殺人事件も起きない。にもかかわらず、大いなる謎があり、激しい人間ドラマがあり、激しく心揺さぶる感動がある。そして最後は感涙にむせぶことになる。

その話を聞いたとき、一級建築士の青瀬稔は我が耳を疑った。信濃追分に建てた新築の家に誰も住んでいないというのだ。青瀬が過去に設計した家に惚れ込んだ施主の吉野に、「あなたにすべてお任せします」と熱望され、自分のすべてを注ぎ込んだY邸は、建築雑誌にも取り上げられるほど高い評価を受けた。四カ月前の引き渡しのときには、吉野夫妻と子供たちはすごく感激していたではないか。住んでいないなどありえない。青瀬は吉野の携帯にも自宅にも電話をするが出ない。青瀬は設計事務所オーナー岡嶋とともに信濃におもむく。

信じがたいことに、吉野邸は無人だった。玄関の扉にはこじあけた痕があり、ドアは開錠されている。中に入ると電話機以外に家具はなく、二階にあがると、窓の向こうの浅間山を望むように、古ぼけた一脚の椅子だけがあった。岡嶋によると、ドイツの建築家ブルーノ・タウトの椅子ではないかという。昭和初期、ナチス政権による迫害から逃れるために日本に渡ってきた近代建築家で、日本滞在中、実業家の別荘の改築を頼まれ、調度品をデザインしていたという。これはタウトがデザインした椅子なのだろうか。なぜ一脚の椅子だけが残されている? 吉野一家はどこにいった?

だが、それだけに関わるわけにはいかなかった。事務所の命運のかかったコンペが間近に迫っていたからだ。しかしある事件が起きて、青瀬たちは窮地にたたされてしまう。

建築家の職業小説であるが、追及されるのは施工主家族の事情で、青瀬が探偵役に徹して、行方を追いかけていく。同時にコンペにまつわる事件の解決もまかされて、それまで目をむけてこなかった様々なことが明らかになり、青瀬自身が人生の岐路にたたされることになる。

本書では、失踪した家族や、タウトの人生と椅子をめぐる美しい謎の追及も興味深いけれど、もっとも印象的なのはやはり青瀬自身の人生だろう。父親はダム建設の熟練の型枠職人で(膨大なコンクリートを流し込む型枠は現場で作り上げられる)、父親に連れられて一家は各地を転々とした。転居は二十八回を数え、青瀬は小中学校九年間で七回も転校した。そんな「渡り」の生活を送ったからこそ、家は大事だったのに、バブル時期に結婚生活を送った青瀬にはそれがわからなかった。一人娘日向子が生まれ、木の温もりのある家を求める妻ゆかりの思いにも応えられず、バブルが弾け、やがて離婚。負け犬として、自暴自棄の生活を送っていたが、岡嶋に拾われ、Y邸を作り上げたことで、ようやく「建築家」の自信が生まれた。だからこそ、その家を求めた家族の失踪が気になって仕方がなかった。

そんな青瀬の過去と現在が丹念に描かれる。あるコンペ関係の画家の記念館について「精緻なルポルタージュだ。それでいて物語性に満ちている」という表現が出てくるが、それは青瀬自身の人生にもいえる。精緻かつ物語性豊かにつづられているからである。

繰り返すけれど、本書は建築家を主人公にした小説であり、警察小説ではない。しかし構造的には全く同じである。『64』がそうだし、初期の『陰の季節』『動機』などの警察小説もそうだが、警官自身の問題を捉えて、彼自身の人生にひきつけながら、なおかつ事件捜査を怠らずに、そこにもうひとつの大きなドラマを作り上げていく。しかもいつも身近な些細な事件から、その人間の生き方の是非を問いかける熱き激しい物語になるのだが、それは本書『ノースライト』も変わらない。むしろタウト探究の話をいれたことで、芸術家小説としての側面も加わり濃密になっている。

『64』から六年、いちだんと横山文学は円熟味をましてきて、再読・再々読したくなるような深みをもつ。ひたひたと押し寄せるラストの温かな感動は、横山文学の中でも随一だろう。

(いけがみ・ふゆき 文芸評論家)

波 2019年3月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

川の流れに戻っていく

『64』から六年。

「横山ミステリー史上最も美しい謎」は、いかにして生まれたのか。

著者が語る『ノースライト』誕生秘話!

――『ノースライト』は、月刊誌「旅」に連載され、全面的な改稿を経て、今回刊行に至りました。書き始めるに当たって「旅」という場を意識されましたか。

大いに意識しました。行く先々の風情を盛り込んだ「旅情ミステリー」の形を借りつつ、「人生の旅情」を書いてみたいなあとか思った記憶があります。流れる川から、知らぬ間によどみに迷い込んでしまった人が、何か小さなきっかけで、再びゆっくりと流れに戻っていくような……。旅の途中で自分がどこにいるのか、自分はいったい何者なのかわからなくなって、足を踏み出せなくなってしまった人に、道しるべのような光が降るみたいな……。それまで私は、定点主義というか、限られた地域や組織に固定カメラを据え、そこで巻き起こる「コップの中の嵐」を書き続けていました。でも今度は「旅」というお題を出されたのだから、あちこち取材に飛び回ろうという意気込みで、実際、いろんなところを訪ね歩きましたよ。

――『ノースライト』の主人公・青瀬稔は家の設計をする一級建築士ですが、子供時代はダムの工事現場で働く両親に連れられて、あちこち転々と「渡り」をしていたという設定です。定住と旅というテーマは、どこから来たのでしょうか。

人にとって「住む」とはどういうことなのかという自問がまずあり、そして以前から興味があった、遊牧民やサーカス団の家族のような一カ所に定住しない人たちのことを考えました。あれこれ取材を進めるうち、ある建築家の方が、子供の時代に「渡り」をしていたと聞き、詳しく話を伺うことができました。「住む」と「建築」と「旅」が一本の線で繋がった気がして、それでその建築家の来歴を主人公の背骨に据えることにしたんです。ただ、「渡り」の経験を本人がどう感受し、人格形成やその後の人生にどう影響を及ぼしたかについては、一〇〇パーセント私の解釈に基づく創作ですし、そもそも青瀬は「建築家」を名乗ることに

――青瀬が施主のたっての希望で設計した家なのに、そのY邸に越してきたはずの家族の姿がない。がらんどうの家に一脚の古ぼけた椅子だけが置かれていたというのが、『ノースライト』の発端です。この「横山ミステリー史上最も美しい謎」は、どこから生まれてきたのでしょうか。

分脳です。日頃、ミステリー脳と人間ドラマを考える脳が別々に活動しているので、それが出会う場所というか、ベストマッチを見つけるのが一番の肝なんですね。デビュー当時から、短編を書く時は、ミステリーと葛藤劇を高い次元で融合させることを執筆の目標に掲げてきました。長編の『64』でもその融合を試み、『ノースライト』ではさらにミステリー度を強め、それ以上に青瀬の言動の自由度を高めました。青瀬は刑事でも探偵でもないわけですから、ミステリー脳が作った推理小説のフレームは気にしなくていいよ、どんなに脱線してもいいよ、と免罪符を与えたということです。

――どんなに美しい謎でも、それは出発点に過ぎない。

もともと、厳密にプロットを作るほうではありません。それはぼんやり置いておく程度。それよりまず、冒頭で主人公に強い負荷を懸け、心に巻き起こる感情を推進力に物語を展開させるのが私の作法です。建築士にとって最も負荷の懸かること、言い換えるなら、最も起こってほしくないことは何かと考えた時に浮かんだのが、自信作の家に人が住んでいないという光景でした。プロットより先に主人公の気持ちが動き出す。そうすることによって、作り物感というか、いかにも小説的な輪郭線を消せると思っているんです。

――組織と個人の葛藤を描いてきた横山さんですが、今回は家族というテーマが前面に出てきた印象があります。

短編でもずっと、「家族」は重要なファクターとして盛り込んできたつもりです。作中に占める量は僅かでも、実感に基づく一行を心がけていました。『64』は仕事小説には違いありませんが、家族の比率もかなり高めましたよね。そして『ノースライト』では、満を持してではないですが、真正面から「家族」と向き合いました。いくつもの家族のありようを重ね合わせることで、見えてくる機微がありました。「家」の話を書くということは、すなわち「家族」のことを書くことだという発見もありましたね。

(よこやま・ひでお 作家)

波 2019年3月号より

インタビューの完全版は《『ノースライト』刊行記念特別小冊子》(一部書店で配布)に掲載されています。

単行本刊行時掲載

作家自作を語る

横山秀夫 人生の旅を照らす道しるべのような光を

――『ノースライト』は、新潮社の月刊誌「旅」2004年5月号から連載されました。当時の経緯を教えてください。

「旅」を復刊するので、ついては横山さんに連載小説を書いてほしい、と編集者から依頼されたんです。清張さんの『点と線』を超えるような作品を、と言われて、うっかり引き受けてしまいました。(笑)

――「旅」はもともとJTBが出していた雑誌で、松本清張の『点と線』が連載されたことでも有名です。その「旅」を新潮社が引き継ぎ、復刊第一号から『ノースライト』が始まりました。『点と線』は意識されましたか。

くすっと笑って、聞かなかったことにしました。編集者も「お願いしますね」と言いながら、ふふふと笑ってましたよ。しかしもちろん、新しい作品を書き始める時は高みを目指しますから、目標があるのはいいことだと思いました。おこがましい話ですが。

――横山さんは超多忙な時期だったと思いますが、当時の状況を教えてください。

マンションの一室を借りて、年間三百五十日くらいそこに籠って組織と個人の話を書き続けていました。郵便受けを覗きに行く以外は、部屋から一歩も外に出ないカンヅメ生活。そこに「旅」という雑誌名を告げられて、ああ、自分も旅に出たい、ここから脱出したいという気持ちが湧き上がったんですね。やります、と即答した一番の理由は、それだったような気がします。

――過労とストレスが重なって、心筋梗塞で倒れられたこともありましたね。

毎日三時間、四時間の睡眠時間で何年も回していましたからね。退院して復帰を果たしてからも、以前と同じ生活に逆戻り。得も言われぬ閉塞感が自分の中にあって、精神状態も怪しくなっていた。来る日も来る日も、小説の登場人物の人生を考えていたわけですが、その間、自分自身のリアルな人生はぽっかり穴が空いてしまっていました。テレビも新聞もない、カーテンを閉め切った狭い部屋で、ここはどこなんだ、自分はここで何をしているんだ、と。人生というスパンで俯瞰した時、自分はここに住んでいるのか、滞在しているのか、存在しているだけなのか――。ですから『ノースライト』で描いた「住む」というテーマが生まれる土壌は、切実なものとして私の中にあったんですね。

――単なる連載媒体という位置づけには留まらなかったようですが、書き始めるに当たって「旅」という場を意識されましたか。

大いに意識しました。行く先々の風情を盛り込んだ「旅情ミステリー」の形を借りつつ、「人生の旅情」を書いてみたいなあとか思った記憶があります。流れる川から、知らぬ間によどみに迷い込んでしまった人が、何か小さなきっかけで、再びゆっくりと流れに戻っていくような……。旅の途中で自分がどこにいるのか、自分はいったい何者なのかわからなくなって、足を踏み出せなくなってしまった人に、道しるべのような光が降るみたいな……。それまで私は、定点主義というか、限られた地域や組織に固定カメラを据え、そこで巻き起こる「コップの中の嵐」を書き続けていました。でも今度は「旅」というお題を出されたのだから、あちこち取材に飛び回ろうという意気込みで、実際、いろんなところを訪ね歩きましたよ。

――連載開始時の誌面にも「新境地」と謳われています。

私のほかの作品と比べると、確かにイレギュラーですよね。組織や事件の話とは縁遠いし、なにより掲載される雑誌に合った作品を書こうと考えたのは初めての経験でした。それ以前も、「警察小説を」くらいのお題はありましたが、媒体のことは気にせず、中身は好き勝手に、ただ書きたいことを書いていましたからね。

――『ノースライト』の主人公・青瀬稔は家の設計をする一級建築士ですが、子供時代はダムの工事現場で働く両親に連れられて、あちこち転々と「渡り」をしていたという設定です。定住と旅というテーマは、どこから来たのでしょうか。

先ほどお話ししたように、人にとって「住む」とはどういうことなのかという自問がまずあり、そして以前から興味があった、遊牧民やサーカス団の家族のような一カ所に定住しない人たちのことを考えました。あれこれ取材を進めるうち、ある建築家の方が、子供の時代に「渡り」をしていたと聞き、詳しく話を伺うことができました。「住む」と「建築」と「旅」が一本の線で繋がった気がして、それでその建築家の来歴を主人公の背骨に据えることにしたんです。ただ、「渡り」の経験を本人がどう感受し、人格形成やその後の人生にどう影響を及ぼしたかについては、一〇〇パーセント私の解釈に基づく創作ですし、そもそも青瀬は「建築家」を名乗ることに躊躇いを覚える「建築士」ですから、モデルにしたなんて失礼で言えません。まあ、警察小説でもなんでもそうですが、似通った境遇に置かれた十人の人間がいたら、ある一定の傾向は押さえつつも、十通りの人格を創出するのが作家の仕事です。こういう環境で育ったらこういう人間になるなんて決めつけたら、小説を書く意味がありませんものね。

――青瀬が施主のたっての希望で設計した家なのに、そのY邸に越してきたはずの家族の姿がない。がらんどうの家に一脚の古ぼけた椅子だけが置かれていたというのが、『ノースライト』の発端です。この「横山ミステリー史上最も美しい謎」は、どこから生まれてきたのでしょうか。

分脳です。日頃、ミステリー脳と人間ドラマを考える脳が別々に活動しているので、それが出会う場所というか、ベストマッチを見つけるのが一番の肝なんですね。デビュー当時から、短編を書く時は、ミステリーと葛藤劇を高い次元で融合させることを執筆の目標に掲げてきました。長編の『64』でもその融合を試み、『ノースライト』ではさらにミステリー度を強め、それ以上に青瀬の言動の自由度を高めました。青瀬は刑事でも探偵でもないわけですから、ミステリー脳が作った推理小説のフレームは気にしなくていいよ、どんなに脱線してもいいよ、と免罪符を与えたということです。

――どんなに美しい謎でも、それは出発点に過ぎない。

もともと、厳密にプロットを作るほうではありません。それはぼんやり置いておく程度。それよりまず、冒頭で主人公に強い負荷を懸け、心に巻き起こる感情を推進力に物語を展開させるのが私の作法です。建築士にとって最も負荷の懸かること、言い換えるなら、最も起こってほしくないことは何かと考えた時に浮かんだのが、自信作の家に人が住んでいないという光景でした。プロットより先に主人公の気持ちが動き出す。そうすることによって、作り物感というか、いかにも小説的な輪郭線を消せると思っているんです。

――組織と個人の葛藤を描いてきた横山さんですが、今回は家族というテーマが前面に出てきた印象があります。

短編でもずっと、「家族」は重要なファクターとして盛り込んできたつもりです。作中に占める量は僅かでも、実感に基づく一行を心がけていました。『64』は仕事小説には違いありませんが、家族の比率もかなり高めましたよね。そして『ノースライト』では、満を持してではないですが、真正面から「家族」と向き合いました。いくつもの家族のありようを重ね合わせることで、見えてくる機微がありました。「家」の話を書くということは、すなわち「家族」のことを書くことだという発見もありましたね。

――ドイツの伝説的な建築家で、ナチスの迫害を逃れて日本に一時滞在したブルーノ・タウトが、物語に巨大な影を落としています。タウトについても取材をされたのでしょうか。

上毛新聞で記者をしていたので、高崎の少林山達磨寺にある洗心亭に、タウトが二年ほど住んでいたことは知っていました。青瀬にとっての合わせ鏡というか、感情を増幅させる対象として格好の人物だと思いました。タウトが改装した熱海の旧日向別邸にも行き、感銘を受け、「大いなるもの」として作品の背景に据えたわけです。

――Y邸は、なぜ信濃追分になったのでしょうか。

昔、ホームズ像を見てみたくて信濃追分に行ったことがあったんですよ。浅間山が近くて、それが驚くほど美しくて、強く印象に残っていたんですね。

――「旅」の連載は、2006年2月号で完結しました。それから十三年が経ちます。この間に『64』が刊行されてベストセラーになり、映像化もされましたが、『ノースライト』の改稿は難航されたのでしょうか。

完結したとはいえ、心身の不調で何度も休載するなど、連載はうまくいきませんでした。ただ、『64』を仕上げた時は絶好調で、『ノースライト』もすぐに書き直して本にできると確信していたんです。ところが……ありていに言うと、極度のスランプに陥ってしまって。お恥ずかしい限りです。

――スランプというのは、どのような状態でしょうか。

『64』の改稿途中で記憶障害のようなアクシデントに見舞われましたが、それがぶり返した感じで、小説内記憶力がどんどん鈍麻していきました。書き連ねた原稿の、どこに何がどんなニュアンスで書かれているか、把握できなくなってしまったんですね。私の場合、どこかの文章が、別のどこかの文章と呼応し合い、絡み合っていないと一つの物語を紡げません。確かな呼応があって初めて、作中に重力というか引力というか、求心力のようなものが生まれるんですが、それがないと、一つ一つの文章がどれほど良くかけていても空中分解してしまうんですね。

――どうやって克服されたのですか。

ありとあらゆることを試しましたが、一つ言えば、主人公の青瀬との親交を深めたことで多くの問題が解決しました。

「クールな建築士」という最初の設定に囚われて、彼を客観視しすぎていたようなところがありました。ぐっと接近し、心の中を隅々まで探り、手足の神経の先まで入り込んで、ようやく彼に確かな求心力を持たせることができました。彼の目に映る一つ一つの出来事が、感情もろとも正確に理解できるようになって、物語の進路も劇的に変化しました。

――連載時とは全面的に変わっているわけですね。

元の文章で残っているのは一割もないと思います。ストーリーも、前半は筋としては残っていますが、中盤以降は全くの別物です。自分としては、書き直したという感覚はなくて、まったく新しいものを書いたと感じています。十五年前に書いた連載は作品というより一つの「経験」となり、それを思い出しつつ、今の私が書いたという感じでしょうか。

――そうして遂に完成した『ノースライト』ですが、巻頭に「木村由花さんに捧げる」と献辞があります。この木村由花さんが十五年前の「旅」の編集長で、『点と線』を超えましょうと笑って言ったその人でした。四年前に五十三歳の若さで早世しましたが、この献辞に、どのような思いを込められたのでしょうか。

完成した原稿をお見せできなかった。読んでいただけなかった。それに尽きます。自分では他のすべてのことを犠牲にして『ノースライト』に取り組んでいたつもりでしたが、木村さんの訃報を耳にして、そうではなかったと思い知らされました。甘えていました。木村さんは、小説に対する愛情が、全身から溢れ出ているような人でした。天国にも本屋さんがあるそうですから、きっと見つけてくれると思います。献辞はそのための目印です。

(2019年1月31日 「珈琲館」高崎城南大橋店にて)

木村由花さん、ごめんなさい 横山秀夫

仕事のお付き合いが始まって間もない頃でした。都内の喫茶店で待ち合わせをし、約束の時間に店に入ると、奥の席に木村さんの横顔が見えました。背中を丸め、ハードカバーの本を読んでいました。私がつかつかと歩み寄ってもまったく気づかず、声をかけてようやく顔を上げました。その瞬間の、夢から現実に引き戻されたような表情がとても印象的でした。物語の世界にどっぷりつかっていたんですね。まだ初対面に近い間柄でしたから、私だったら「読んでいるふり」になってしまうだろうなと内心苦笑しつつ、仕事の話もそこそこに本の感想を楽しそうに話す木村さんと過ごすうち、ああ、この人に書いたものを読んでほしい、読後に話したいことが溢れだすような本を書きたい、と思ったものでした。

*

出版界でごたごたを起こした私は、手負いのハリネズミと化し、木村さんに「もう編集者には本音を言いません」と宣言したことがありました。すると木村さんは悲しげに眉を寄せ、しかしすぐに微笑み、「うーん、じゃあ横山さんの本音は作品の中に探します。だから書き続けてくださいね」と言いました。その後、病や長いスランプで編集者の方々とは滅多に会わなくなり、仕事をするうえで必要最小限のお付き合いが常態化しましたが、木村さんは変わることなく手紙と電話をよくくれました。仕事の依頼でも催促でもない電話も多かった。本音は言わない約束ですから、業界話は一切せず、プライベートな話題も避け、なのに一時間も二時間も、いったい何を話していたんだろ。ただ、電話が終わるころには、二人してうんうんと得心がいく

*

『ノースライト』のことを書かねばなりません。雑誌の連載を担当していただき、本に仕上げるのも木村さんのはずでした。私が原稿の直しに手間取り、やがて全面改稿に踏み切り、それもうまくいかずにぐずぐずしているうち、木村さんが逝ってしまった。不出来でも何でも原稿を読んでもらえばよかった。悔やんでも悔やみきれません。今にして思えば、毎年決まって元旦に届いていた年賀状が遅れて着き、年末にも年明けにも、あるはずの電話がなかった。他社の編集者から、木村さんが体調を崩していっとき会社を休んだらしい、という話も耳にしていました。なのに私は電話一本しなかった。原稿が出来上がってないのにこっちから連絡できない。そんな独りよがりの鎧を着たままで。木村さん、本当にごめんなさい。あなたはあんなにいっぱい電話をくれたのに。故人の冥福を祈る資格が自分にあるのか、そう自問したのは初めてのことでした。今は黙し、『ノースライト』が本になったら、あなたに呼びかける言葉を探すつもりです。

単行本刊行時掲載

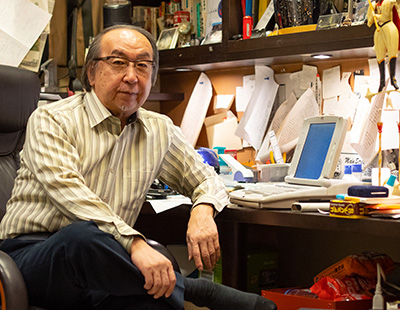

著者プロフィール

横山秀夫

ヨコヤマ・ヒデオ

1957(昭和32)年、東京生れ。国際商科大学(現・東京国際大学)卒。上毛新聞社での12年間の記者生活を経て、作家として独立。1991(平成3)年、『ルパンの消息』がサントリーミステリー大賞佳作に選出される。1998年「陰の季節」で松本清張賞を受賞する。2000年、「動機」で日本推理作家協会賞を受賞。2021年11月現在、最も注目されるミステリ作家のひとりである。『半落ち』『顔 FACE』『第三の時効』『クライマーズ・ハイ』『看守眼』『臨場』『出口のない海』『震度0』『64』『ノースライト』などの作品がある。